胎儿性别鉴定:靠谱还是风险?

最近几年,随着科技的发展,越来越多的准父母开始关注胎儿性别鉴定这个话题。说实话,谁不好奇肚子里的小家伙是男孩还是女孩呢?但问题是,这些鉴定方法真的靠谱吗?今天,我们就来聊聊这个热门话题,结合近五年的数据,看看它的真实面貌。

常见的鉴定方法有哪些?

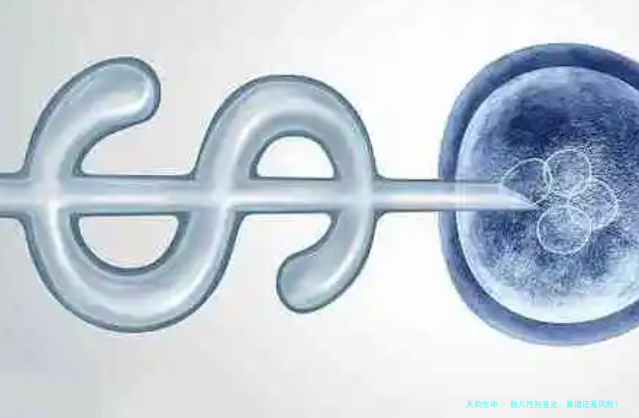

胎儿性别鉴定主要有几种常见方法,比如B超检查、无创DNA检测和羊水穿刺等。B超是最普遍的一种,通常在孕中期(约16-20周)进行,通过观察胎儿生殖器官来判断性别。近五年来,无创DNA检测技术飞速发展,它通过抽取母体血液分析胎儿DNA,准确率据说高达99%以上,越来越受欢迎。不过,羊水穿刺虽然准确,但因为有一定风险,比如可能导致流产,所以一般只在有医学需要时才用。这些方法听起来挺高科技的,但实际操作中,难免会有误差,比如B超受胎儿位置或医生经验影响,有时候会“看走眼”。

可靠性到底如何?

说到可靠性,近五年的数据显示,无创DNA检测的准确率确实很高,通常在99%左右,这得益于基因测序技术的进步。B超的准确率则稍低一些,大约在85%-90%之间,尤其在孕早期更容易出错。举个例子,2019年的一项研究显示,B超在孕12周前鉴定性别的错误率可能超过10%。而到了2023年,随着高分辨率B超的普及,准确率有所提升,但还是不能保证百分百正确。我有个朋友,去年通过B超鉴定为女孩,结果生下来是个男孩,全家都吃了一惊。所以,虽然技术不断进步,但“靠谱”这个词还得打个问号,毕竟医学上没有绝对的事。

法律和伦理的“红线”

在中国,胎儿性别鉴定可不是随便就能做的。根据相关法律法规,非医学需要的性别鉴定是被严格禁止的,主要是为了防止性别选择导致的性别失衡问题。近五年来,国家加强了监管,比如2021年修订的《人口与计划生育法》明确禁止这类行为,违者可能面临罚款甚至刑事责任。从伦理角度看,这不仅仅是个技术问题,还涉及社会公平。想想看,如果大家都选择生男孩,长此以往,社会性别比例失调会带来一系列问题,比如婚姻市场紧张或犯罪率上升。印度就是一个活生生的例子,过度性别选择导致男女比例严重失衡。所以,在做鉴定前,我们得问问自己:这真的是为了健康,还是出于私心?

真实案例:喜忧参半的故事

让我分享一个身边的案例吧。小王夫妇在2022年怀孕时,通过无创DNA检测得知胎儿是男孩,他们兴奋地准备了所有蓝色系用品。可出生后,宝宝竟然是个女孩!虽然检测准确率高,但偏偏他们遇到了那1%的误差。这件事不仅让家庭气氛一度紧张,还引发了对检测可靠性的质疑。另一方面,有些夫妇因为家族遗传病史,需要通过性别鉴定来规避风险,这倒是个正当理由。比如,血友病通常只传男不传女,这种情况下,鉴定反而能帮助家庭做出更明智的选择。可见,鉴定本身不是坏事,关键看动机和方式。

我的个人观点:谨慎为上

在我看来,胎儿性别鉴定就像一把双刃剑。技术上,它确实越来越可靠,尤其是无创DNA检测,近五年来的进步有目共睹。但我觉得,除非有明确的医学需要,比如预防遗传疾病,否则没必要过早知道性别。毕竟,生命的惊喜是独一无二的,提前揭晓可能会剥夺那份期待和乐趣。再说了,法律和伦理的约束也提醒我们,不能为了满足好奇心而越过界限。我建议准父母们多咨询专业医生,权衡利弊,别让科技冲昏了头脑。

结论:靠谱但有前提

总的来说,胎儿性别鉴定在技术上越来越靠谱,尤其是近五年无创DNA检测的崛起,让准确率大幅提升。但它并非万无一失,B超等方法仍有出错的可能。更重要的是,法律和伦理问题不容忽视。如果你正考虑做鉴定,请务必从健康角度出发,遵守相关规定。记住,无论男孩女孩,都是上天赐予的礼物,保持一颗平常心,或许才是最好的选择。

转载请注明出处。