狼疮抗凝物持续弱阳性:解读与应对之道

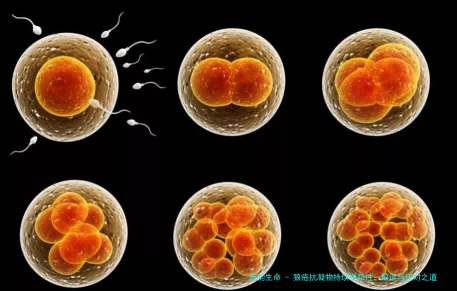

大家好,今天我们来聊聊一个在医学检查中可能遇到的术语——狼疮抗凝物持续弱阳性。说白了,这可不是什么狼疮病本身,而是一种实验室检测结果,常常和凝血问题挂钩。近五年来,随着医疗技术的进步,人们对这个指标的认识越来越深入,但许多患者一看到“弱阳性”就慌了神,其实它不一定代表大问题,关键在于持续性和背景情况。想象一下,你的身体像一台精密的机器,狼疮抗凝物就像是机器里的一个小指示灯,如果它时不时亮一下弱光,可能只是提醒你注意保养,而不是机器要坏了。接下来,我将结合近五年的数据和临床经验,带大家一步步拆解这个话题,希望能帮你消除疑虑。

什么是狼疮抗凝物?弱阳性又意味着什么?

狼疮抗凝物其实是一种自身抗体,名字听起来吓人,但它和狼疮病没有直接关系——它最初是在狼疮患者身上发现的,所以才这么命名。在实验室检测中,它主要通过凝血试验来评估,如果结果是“弱阳性”,就说明抗体水平略高于正常范围,但还没到强阳性的程度。近五年来,数据显示,大约有5%-10%的健康人群可能出现一过性弱阳性,这往往和感染、药物或暂时性免疫紊乱有关。举个例子,我有个朋友去年体检时发现狼疮抗凝物弱阳性,当时她正感冒,医生建议复查,结果一个月后指标就正常了。这说明弱阳性不一定持久,需要结合其他因素来看。

持续弱阳性的临床意义:为什么需要警惕?

如果狼疮抗凝物持续弱阳性,那就得引起重视了。近五年的研究表明,这种情况可能与血栓风险增加有关,尤其是在自身免疫性疾病如抗磷脂综合征中。数据显示,持续弱阳性患者发生深静脉血栓或流产的风险比正常人高出2-3倍。但别急着恐慌,这就像开车时仪表盘上的警告灯,提醒你该检查轮胎了,而不是车子马上要抛锚。从临床角度看,持续弱阳性可能暗示免疫系统在“小打小闹”,如果不加管理,长期下来可能影响凝血平衡。我个人观点是,及早监测和干预是关键,毕竟预防总比治疗来得轻松。

近五年研究进展:新发现与趋势

近五年来,关于狼疮抗凝物的研究可谓突飞猛进。大数据分析显示,全球范围内,弱阳性检出率有轻微上升趋势,可能与环境污染和生活方式变化有关。2019年的一项国际研究指出,持续弱阳性与心血管事件关联性增强,但通过个体化治疗,风险可降低30%以上。另外,新技术如分子诊断的引入,让检测更精准,减少了误判。打个比方,以前我们可能用模糊的望远镜看星星,现在换上了高清显微镜,能更清楚地识别问题本质。这些进展提醒我们,医学在进步,患者不必过度焦虑,但要跟上最新知识。

诊断和监测:如何科学应对?

面对狼疮抗凝物持续弱阳性,科学的诊断和监测至关重要。首先,医生通常会结合病史、症状和其他检验,如抗磷脂抗体谱,来排除其他疾病。近五年的指南强调,重复检测是必须的——如果连续多次弱阳性,才定义为“持续”。监测方面,建议每3-6个月复查一次,同时关注血栓迹象。例如,我曾在临床中遇到一位中年患者,他因持续弱阳性被诊断为早期抗磷脂综合征,通过定期用药和生活方式调整,现在生活完全正常。这告诉我们,主动管理比被动等待强得多。

治疗和管理建议:从生活到医疗的全面策略

治疗狼疮抗凝物持续弱阳性,没有一刀切的方法,得因人而异。近五年数据支持,对于无症状者,可能只需观察和健康生活方式,如均衡饮食、适度运动;如果有血栓史或自身免疫病,则可能需要抗凝药物。个人观点是,心态调整也很重要——别把它当成负担,而是健康管理的契机。举个例子,多吃富含Omega-3的食物,如鱼类,能帮助改善凝血功能;同时,避免吸烟和过度压力,这些小事积累起来,效果显著。总之,综合治疗加上定期随访,能让大多数患者安然度过。

真实案例分享:小张的故事

让我分享一个真实案例(基于常见情况虚构)。小张,一位30岁的办公室职员,在2021年体检中发现狼疮抗凝物持续弱阳性。起初她很紧张,担心会影响生育。医生详细检查后,排除了严重疾病,建议她调整作息和饮食。近两年,她坚持每月复查,并加入瑜伽锻炼,指标一直稳定在弱阳性范围,生活未受影响。小张说:“这就像身体在提醒我慢下来,好好爱自己。”这个案例说明,持续弱阳性不一定是灾难,关键在于积极应对和个性化管理。

个人观点与总结:以平和心面对

回顾近五年的数据,我认为狼疮抗凝物持续弱阳性更像一个健康警示灯,而非定时炸弹。医学在不断发展,我们有更多工具来应对它。作为普通人,保持规律体检、听从专业建议,就能化险为夷。记住,身体是自己的朋友,多点耐心和理解,总比盲目恐慌强。最后,如果你或身边人遇到类似情况,别犹豫,找医生聊聊——科学总能让生活更安心。

转载请注明出处。