嘿,你有没有听说过孕早期抽血就能测出胎儿性别?这个话题最近在网上炒得沸沸扬扬,不少准妈妈都在讨论。说实话,作为一个关注母婴健康的人,我觉得这事儿挺有意思的。今天,咱们就来聊聊这个热门话题,结合近年来的数据,看看它到底靠不靠谱。

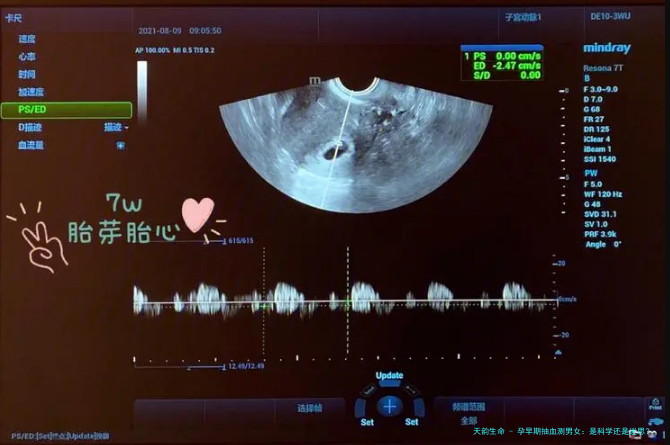

首先,让我们简单解释一下这项技术。孕早期抽血检测胎儿性别,主要依赖于一种叫做非侵入性产前检测(NIPT)的方法。它通过抽取孕妇的血液,分析其中的胎儿DNA片段,从而判断性别。这种方法通常在怀孕10周左右就可以进行,相比传统的B超检查,时间更早,而且据说准确率还挺高。举个例子,我有个朋友在去年怀孕时试过这个检测,结果后来B超确认了性别,她直呼“太神奇了”!不过,这背后到底有多少科学依据呢?咱们得仔细分析分析。

近年来,NIPT技术在国内外发展迅速,数据也越来越多。根据2021年的一项研究显示,NIPT检测胎儿性别的准确率可以达到98%以上,这得益于DNA分析技术的进步。然而,它并非完美无缺。比如,在早期孕周,如果胎儿DNA浓度不足,可能会出现假阳性或假阴性结果。另外,一些地区的数据表明,尽管技术成熟,但实际应用中还是存在误差,尤其是在资源有限的医疗机构。主动句来说,医生们通常会建议结合其他检查来确认结果;被动句则表现为,检测结果往往被用于辅助决策,而非绝对依据。总之,技术虽好,但别把它当“万能钥匙”。

接下来,咱们得聊聊法律和伦理方面的问题。在中国,非医学需要的胎儿性别鉴定是严格禁止的,这是为了避免性别比例失衡带来的社会问题。近年来,数据显示,部分地区由于非法检测导致的性别比例失调现象有所缓解,但挑战依然存在。从个人观点来看,我觉得这项技术如果用于医学目的,比如检测遗传疾病,那绝对是好事;但如果只是为了满足好奇心,那就可能引发伦理争议。就好比一把双刃剑,用得好能救人,用不好可能伤人。

说到个人观点和案例,我忍不住想分享一个故事。去年,我表姐怀孕时,她也考虑过做这个检测。一开始,她挺兴奋的,觉得能早点知道宝宝性别,好准备衣物和名字。但后来,她咨询了医生,了解到潜在风险后,决定还是顺其自然。结果呢,宝宝出生后,她反而觉得那份未知的惊喜更珍贵。这让我想到,科技再先进,也不能替代生活中的小确幸。长短句结合一下:检测很方便,但它可能剥夺了那份等待的乐趣;反过来,等待的过程虽然漫长,却能带来更多情感上的连接。

总之,孕早期抽血测男女这件事,技术上确实可行,但咱们得理性看待。结合近年数据,它准确率高,但受限于法律和伦理因素,不建议随意尝试。作为普通人,我们应该多咨询专业医生,把重点放在母婴健康上,而不是纠结于性别。生活嘛,有时候留点悬念反而更有趣,你说是不是?希望这篇文章能帮到你,下次再聊!

转载请注明出处。