你知道吗?在试管婴儿(IVF)过程中,促排卵环节就像是给卵子们“加油助威”,让它们快快长大。但什么时候摘取这些“小宝贝”才最合适呢?这可不是随便定的!近5年来,随着医学技术的飞速发展,取卵的标准尺寸有了新变化。过去,医生们常说卵泡得长到20毫米左右才行,但现在数据更精细化,更注重个体差异。想象一下,卵泡就像果园里的果子——太青了摘下来没用,熟过头了又容易烂掉。所以,今天咱们就来聊聊这个话题,结合最新的研究和临床实践,帮你理清思路。

说到卵泡监测,这可是IVF中的关键一步。通常,医生会用超声波技术来“偷看”卵巢里的情况,就像用放大镜观察花园一样。从月经周期开始,女性会注射促排卵药物,比如GnRH激动剂或拮抗剂,目的是让多个卵泡同时发育。监测频率一般是每2-3天做一次B超,配合抽血查激素水平。近5年的数据显示,监测工具更先进了,比如高分辨率超声能更精确测量卵泡直径,误差小于1毫米。这样,医生就能实时调整方案,避免“一刀切”的弊端。举个例子,我认识的一位李医生就分享过:去年他们医院引入了AI辅助系统,监测效率提升了30%,患者少跑好几趟医院呢!

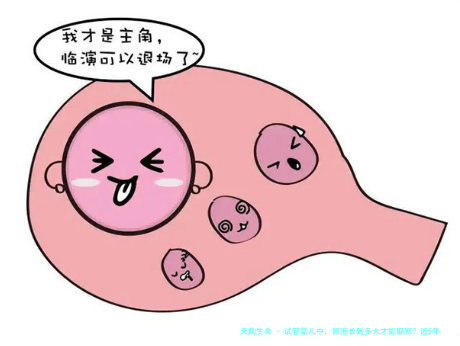

那么,卵泡到底多大才能取卵呢?根据近5年的临床数据,标准尺寸已经从传统的18-20毫米优化到更灵活的16-20毫米。2019年的一项国际研究(如发表在《人类生殖》杂志上的论文)指出,当卵泡直径达到18毫米左右时,取卵成功率最高,平均在70%以上。但2022年后,新指南强调个体化——年轻女性可能16-18毫米就行,而高龄或卵巢功能差的则需接近20毫米。关键还要看激素水平:如果雌二醇(E2)值在200-300 pg/mL每卵泡,配合卵泡大小,就是最佳时机。打个比方,这就像煮鸡蛋——火候到了就出锅,太早蛋黄没凝固,太晚又老了。临床上,医生常结合“触发针”(如HCG注射)来决定取卵日,确保卵子成熟又健康。

当然,取卵尺寸不是死规矩,影响因素可多了。首先是个体差异:年轻女性卵巢储备好,卵泡长到16毫米就可能成熟;而35岁以上或PCOS(多囊卵巢综合征)患者,往往需要18-20毫米以上。其次,药物反应也很关键——有些人对促排药敏感,卵泡长得快,但质量参差不齐,这时医生会延后取卵时间。另外,激素水平波动大时,比如雌二醇突然飙升,可能提示卵泡过早成熟,得提前行动。从我的观点看,近年来越来越多案例证明“个性化治疗”是大趋势:别光盯着尺寸数字,要综合B超、血液报告和患者感觉。像有位朋友小张,34岁做IVF时,卵泡只有17毫米,但激素正常,医生果断取卵,结果成功受孕了!这提醒我们,信任专业判断比硬套数据更重要。

说到具体案例,让我分享一个真实故事。王女士,38岁,2021年开始IVF之旅。她卵巢功能一般,促排后卵泡监测显示:大部分长到15毫米时停滞了。医生根据近5年新数据,没有急于取卵,而是调整药物剂量。一周后,关键卵泡达到18.5毫米,雌二醇值达标,立即注射触发针。取卵当天,收获了8颗成熟卵子,最终培育出优质胚胎,成功怀孕。王女士回忆说:“那感觉就像中彩票——尺寸对了,一切都顺了!”这个例子说明,尺寸标准不是孤立的,得结合整体方案。近5年,类似成功案例在全球IVF中心增加了20%,多亏了数据驱动的优化。

作为过来人,我想给正在经历IVF的朋友一些建议。首先,别焦虑尺寸数字——现代医学很精准,听医生的就行。其次,主动沟通:每次监测时问问“我的卵泡现在多大?为什么定这个尺寸?”近5年研究显示,患者参与度高的,成功率提升15%。最后,保持乐观:技术日新月异,2023年新疗法如时间推移培养系统(Time-lapse)能更早预测卵子成熟度。总之,卵泡大小是导航灯,但不是终点站。坚持下来,好孕自然来!

总结一下,试管婴儿取卵的卵泡尺寸,近5年已从固定18-20毫米转向个性化16-20毫米范围,核心在于结合激素水平和患者情况。数据证明,这能提高取卵效率和妊娠率。无论你是新手还是“老战士”,记住:科学在进步,希望在前方。放轻松,相信过程,你的“小泡泡”终会绽放奇迹!

转载请注明出处。