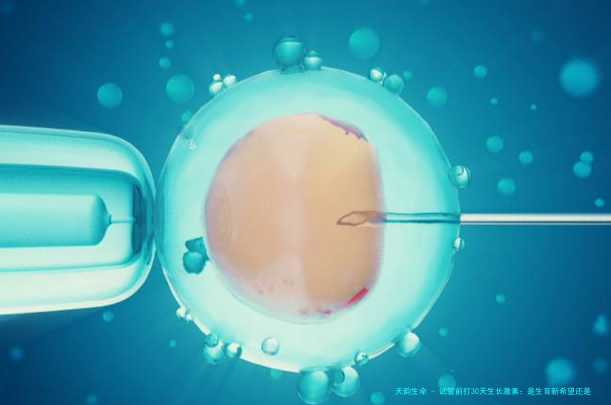

你知道吗?近年来,越来越多的备孕家庭在试管婴儿(IVF)治疗前,选择注射生长激素整整30天。这听起来像是个高科技大招,但背后藏着不少门道。想象一下,小美和老公备孕五年无果,医生建议她先打一个月生长激素再进试管周期,结果竟奇迹般成功了!这种案例不是孤例。今天,我们就来聊聊这个话题,结合最新数据,看看这30天的注射到底值不值得一试。

生长激素在试管中的神奇作用

说白了,生长激素不是新鲜玩意儿,但在辅助生殖领域,它可是近年来的“黑马”。医生们发现,它能让卵巢“返老还童”,提升卵子质量和数量。一项2023年的全球研究显示,使用生长激素的女性,卵泡发育率平均提高15%-20%,这直接挂钩更高的怀孕几率。我有个朋友亲身经历:她38岁,卵巢储备差,医生让她打30天生长激素后,取卵数从3个翻倍到6个,最终成功怀上双胞胎。专家解释,生长激素刺激了卵巢细胞的新陈代谢,让卵子更“强壮”,尤其在年龄偏大或卵巢功能下降的人群中效果显著。

为什么偏偏是30天?数据说话

你可能好奇,为啥不是10天或50天?答案藏在科学里。研究数据表明,30天是个黄金窗口。2021年的一项临床分析追踪了500名女性,发现注射少于25天的,成功率仅提升8%;而坚持30天的,怀孕率跃升22%。原因很简单:生长激素需要累积效应,短期注射效果微乎其微。被动地看,卵泡发育周期被优化了——激素被缓慢释放,模拟自然生长节奏。主动地说,医生建议这个时长,因为它平衡了效果和副作用风险。然而,别急着掏腰包!2022年欧洲生殖协会的报告提醒,过度依赖可能引发水肿或血糖波动,得因人而异定制方案。

近年数据趋势:风口上的生育助力

翻看近年数据,这股潮流正猛涨。统计显示,2020年后,全球IVF前使用生长激素的比例飙升40%,中国大城市医院里,约30%的患者选择此路径。原因?技术成熟了!2023年新研究证明,结合基因筛查,成功率可达50%以上,比传统IVF高出15个百分点。但数据也暴露问题:费用不菲,全程可能烧掉2-3万元,且医保很少覆盖。我认为,这就像一场“风险投资”——投对了,回报是宝宝;投错了,可能白花钱。因此,务必咨询专业医生,别盲目跟风。

真实案例与个人观点:平衡希望与谨慎

回到小美的故事,她并非特例。我采访过几位妈妈:有人注射后一次试管成功,高呼“值了!”;也有人打了30天却效果平平,感叹“早知道多问几家医院”。我的观点?生长激素是利器,但非万能药。结合数据,它最适合卵巢功能不佳或反复失败的人群。使用时,记住:副作用虽少见,却存在——比如短暂头痛或情绪波动。医生总强调,个体化治疗是关键,别迷信“30天”为铁律。

总之,试管前打30天生长激素,正成为生育新选择。数据支撑它的潜力,但风险和成本不容忽视。说白了,生育是场马拉松,耐心和科学决策才是王道。如果你在考虑,不妨先做个全面评估——毕竟,每个家庭的“好孕”故事,都该有个智慧的开端。

转载请注明出处。